› かるブロ › 2013年01月

› かるブロ › 2013年01月2013年01月31日

転轍機

生まれてから20年間、福岡に住んでいた。場所は早良区で、国鉄筑肥線・西新駅から自転車で15分ほどの住宅街だった。

筑肥線の博多~姪浜間は、1983(昭和58)年に廃止となり、地下鉄がその替わりを果たすようになった。

もともと筑肥線のこの区間は、市街地を迂回するようなルートを辿っており、その間に5つの駅があったものの町どうしの交流はほとんどなかった。しかも周囲が住宅街として発展していくにつれて道路の渋滞が激しくなり、「踏切悪者論」なども出て、廃止して地下鉄ルートにした方が賢明とのことで、目立った反対もなく切り替えられた。

最初からそういうルートにしておけば、と思うかもしれないが、筑肥線の前身が「北九州鉄道」という私鉄だったことと、現在の地下鉄ルートにはすでに西鉄が福岡市内線を走らせており(貫線)、それは果たせなかった。

ちなみに「貫線」という名称は、市内線廃止後もしばらくバス路線(3番)の名称で使われていた。

前置きが長くなった。

その筑肥線の西新駅は、国道263号線(現・市道西新荒江線)との踏切より、少々西側にあった。

恐らく500mくらいだったと思う。

踏切に立って、西の方角を眺めると、ぼんやり西新駅のホームと、腕木式信号機が見えていた。

西新駅のホームには小さな屋根がついていて、さらに、その奥には木が植えてあったから、子供心には、社(やしろ)のような姿に見えた。

その横に、スプリングポイントでつきものの、転轍機標識(画像はこちら)が立っているのが見えた。もちろんホームのすぐそばではなく、もう少し自分寄りなのだが、目の中の望遠レンズがあたかも一体のもののように思わせた。

ワタシが西新駅に行くのは、きまって学校が終わった放課後だから、いつも夕方で、西新駅は夕日の赤い空の中にあったイメージが最も強い。

その中でひときわ異色だったのが、その転轍機標識から放たれる信号灯だった。

ぼんやりとした紫色。

本当は青なのかもしれないけれど、ワタシには紫にしか見えなかった。

赤い空と、黒いホーム・信号機のシルエット、そして標識の紫。

この景色は絶対に忘れられない。

もちろんキハ35の列車が通過するのを眺めていたのだが、なぜか列車よりも、この風景の方を強烈に覚えている。

もう少し大人になり、いろんな所へ鉄道を使って遊びに行くことが多くなる。そんな旅の途中、日の暮れた乗り換え駅で列車を待つ間、線路の彼方を眺めると、やはりこのぼんやりとした紫色を目にすることができた。懐かしいけど、なんとなく寂しさを感じる光のように感じた。

この転轍機標識を擁するスプリングポイントは、通過速度が低いために最近では廃止される傾向にある。

構造そのものに興味のある方はWikipediaのこちらのページでもご覧いただくとして、筑肥線の残った区間でも消え、全国区で見ても、その存在は今や少数派である。しかし、日南線ではうれしいことに現役なのだ。一番上の写真は、北郷駅にあるそれだが、今でも同線では現役として多くの駅で使われ、懐かしい光や、列車通過後の「ガッシャン!」という音が健在なのである。

この光に幸あれ。

2013年01月30日

2013年01月29日

内海駅

内海駅に停車中の日南色キハ40、個人的には「キスケ」と呼びたいカラーリング。

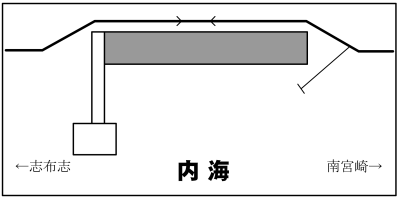

この駅は構内が広く、どんなに少なく見積もっても、旅客用島式ホーム(1面2線)と、貨物用側線2本に、駅舎併設の貨物ホームが入りそうなスペースがある。

しかし、現在は片側ホーム1本だけという姿で、しかも、「以前は手前側にも線路がありましたよぉ」と言わんばかりに、ホーム前後の線路が曲がっている。なお保線用とおぼしき側線が1本あるが、途中で切れているので尚のこと寂しさを増す。

その昔出版された「国鉄全線各駅停車」シリーズ風

このような配線の場合は、大抵、次のような歴史を持つ。

1.列車交換(行き違い)ができる構造で開業

2.輸送量が減って本数削減

3.交換機能廃止

4.しばらく線路は放置するがメンテナンスの都合で撤去

5.変な線路の形だけが後世に残る

列車本数が減りに減ってしまったが故に、交換設備を廃してしまったようなのだが、それでも昔の写真を紹介しているサイトなどを見ても、1974(昭和49)年には現在と同じ姿になっている。

★↓参考にさせていただいたサイト★

http://blogs.yahoo.co.jp/br1216er/4794113.html

1963(昭和38)年5月に全通し、翌年に貨物営業開始となったのに、そのわずか10年後の写真には現在と同じ姿でしか写ってないとなると、やはり、開業当初から今のような線形ではなかったのだろうかと勘ぐってしまう(もし違ってたら、どうか情報提供お願いいたします!)

つまりワタシの予想では、

1.将来を見越して広い構内に片側1本で開業

2.なかなか客も貨物も増えない

3.現在に至る

っていう具合じゃないかと思うのだが、いかがだろう。

現在の内海駅から眺めると、川の対岸に集落が見えるが、宮崎交通時代の内海駅はその対岸、今でいえば港付近に駅があった。もともと内海港は、同じ宮崎県内の油津や細島と並んで、重要港湾に指定され、整備されたのだが、町の中心から遠いうえに浅瀬で使いづらかったらしく、取り扱い貨物の量も少なかったという。

宮崎交通の鉄道部門はもともと、内海港で扱う貨物を輸送するのを目論んで建設されたのだが、そのような事情により苦しい営業が続いた。最後まで好転することなく、宮崎交通として廃止する1年前には土砂崩れが発生して、以後再開することがなかった。

だから、ひょっとすると、今のように道路万能な時代にならなければ、国鉄の内海駅でも貨物を扱う可能性があったのかもしれない。それが故に広い用地を確保したのではないかと思う。またまた勝手な推測ではあるが。

----------

とりあえずこちらが参考書籍。ネコ・パブリッシングの、この手のムックは資料としては非常に重宝するのだが、いかんせんその内容量(ここではワタシの偏った視点で、内容量=ページ数)が少ないと感じてしまう。んが、もし同社がこのシリーズを出さなければ、決して出会えなかった情報があるのも事実なんだな。ああ褒めてるのか貶してるのか分からん(笑

んでもって、やはり追記↓

続きを読む

2013年01月28日

夜の内之田駅

キハ40の2両編成が到着。

田んぼの真ん中にある駅で、これといった特徴はないのだが、以前から気になってたので行ってみた。

確かに周囲には何もない……

かといって秘境駅でもない。

平凡な田舎の駅という感じ。まぁ宮崎はどこでも田舎駅だけど……宮崎駅とかを除いて。

JR九州の紹介ページにはバリアフリーという表記があるが、駅前とホームの間に階段があり、それを越えないと行き来できないような気がする(笑)。ただこの駅にバリアフリーを必要とするかどうかは別ではあるが。

月の明かりが美しい

2013年01月27日

続々・県道28号線・日南高岡線の謎

以前このエントリで書いた話なのだが、……

1/27現在、どうやらこの「50」という速度規制の標示が「消されて」いるようである。

上の画像を見て、

「えっ全然消えてねぇじゃん」

と思うかもしれないが、過去に道路工事関係をかじったことがある人から見れば、明らかにこれは「消す」行為である。

暗い場所でヘッドライトを頼りに見ているので、標示が目立ってはいるが、明るい場所であれば、かなり標示が薄くなっており、そのまま時間が経てば消えていくのだ。……たぶん。

やっぱり、標示が間違えていたのか?

なお、件のエントリでは、「問い合わせてみる」云々とコメントをつけたワタシであるが、忙しかったためにそれを行うことはできなかった。

ということは、エントリ以前から実は気づいていて、ようやく今年それを消すつもりだったのか、

あるいは、このブログを誰かが見て、通報してくれた……?

真相は藪の中である笑

ともあれ、関係者の方々は大変お疲れさまでした。

もしこのブログが影響していたら、まずはお詫び申し上げます。

1/27現在、どうやらこの「50」という速度規制の標示が「消されて」いるようである。

上の画像を見て、

「えっ全然消えてねぇじゃん」

と思うかもしれないが、過去に道路工事関係をかじったことがある人から見れば、明らかにこれは「消す」行為である。

暗い場所でヘッドライトを頼りに見ているので、標示が目立ってはいるが、明るい場所であれば、かなり標示が薄くなっており、そのまま時間が経てば消えていくのだ。……たぶん。

やっぱり、標示が間違えていたのか?

なお、件のエントリでは、「問い合わせてみる」云々とコメントをつけたワタシであるが、忙しかったためにそれを行うことはできなかった。

ということは、エントリ以前から実は気づいていて、ようやく今年それを消すつもりだったのか、

あるいは、このブログを誰かが見て、通報してくれた……?

真相は藪の中である笑

ともあれ、関係者の方々は大変お疲れさまでした。

もしこのブログが影響していたら、まずはお詫び申し上げます。